Que sont les "camps de réfugiés" palestiniens et pourquoi existent-ils sur le territoire palestinien ?

L'existence de camps de réfugiés palestiniens dans les territoires sous contrôle palestinien peut prêter à confusion pour ceux qui ne connaissent pas le conflit israélo-arabe. Comment les Palestiniens peuvent-ils être des réfugiés sur leur propre territoire ?

En réalité, l'histoire des réfugiés palestiniens et des camps de réfugiés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire d'Israël, est difficile, compliquée par des intérêts divergents, qui font souvent passer les préoccupations géopolitiques avant le bien-être des Arabes installés dans les camps de réfugiés.

Le plan de partage de l'ONU de 1947

L'histoire des camps de réfugiés palestiniens commence avec la guerre israélo-arabe de 1948, connue des Israéliens sous le nom de guerre d'indépendance, et que les Palestiniens ont plus tard appelée la Nakba ou « catastrophe ». [Ce terme a été initialement utilisé pour désigner l'échec des armées arabes à vaincre les Juifs, puis plus tard pour désigner la fuite des Arabes et la perte de leurs maisons qui en a résulté].

Le conflit a commencé après le plan de partage de l'ONU de 1947, qui proposait de diviser la Palestine sous mandat britannique en États juif et arabe. À cette époque, le terme « Palestinien » désignait principalement les résidents juifs, tandis que les Arabes de la région s'identifiaient généralement comme « Arabes ».

Les dirigeants arabes ont rejeté la résolution 181 de l'ONU, tandis que les dirigeants juifs l'ont acceptée, bien que le nouveau territoire soit encore plus petit que celui proposé à l'origine par la Société des Nations.

Avant même qu'Israël ne déclare son indépendance en mai 1948, les dirigeants arabes exhortaient les Arabes à fuir l'État juif proposé, leur promettant une victoire rapide et un retour rapide chez eux.

Dans son histoire de la guerre de 1948, le nationaliste arabe Aref el-Aref a déclaré : « Les Arabes pensaient qu'ils gagneraient en moins d'un clin d'œil et qu'il ne faudrait pas plus d'un jour ou deux à partir du moment où les armées arabes franchiraient la frontière pour que toutes les colonies soient conquises et que l'ennemi jette les armes et se jette à leur merci. »

Avant même le déclenchement de la guerre, des milliers d'Arabes ont commencé à fuir les quartiers arabes de la partition juive. Après l'annonce du plan de partage, environ 30 000 Arabes fortunés ont quitté les pays arabes voisins, craignant le déclenchement des hostilités. Les familles arabes les plus pauvres ont fui pour rejoindre des familles dans la partie orientale du territoire (Judea et Samarie). En janvier 1948, la fuite des Arabes était si alarmante que le Haut Comité arabe de Palestine demanda aux pays arabes voisins de refuser des visas ou l'entrée à ces réfugiés.

Après le déclenchement des hostilités, malgré une invitation officielle du gouvernement israélien naissant demandant aux Arabes de rester « sur la base d'une citoyenneté pleine et égale et d'une représentation appropriée dans tous ses organes et institutions », des milliers de personnes ont fui par crainte de mauvais traitements. Des milliers d'autres ont été chassés de chez eux, soit par les combats, soit par les menaces des milices juives qui ignoraient la politique officielle d'accueil des Arabes désireux de rester.

Création des camps et de l'UNRWA

Les réfugiés arabes qui ont fui leurs foyers se sont dispersés dans les pays voisins, le Liban, la Syrie, la Jordanie et Gaza (alors sous contrôle égyptien), et beaucoup se sont également installés dans les territoires de Judée et de Samarie, contrôlés par la Jordanie.

L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a été créé en décembre 1949 afin de fournir des secours et un soutien à ces réfugiés, dont la plupart se sont retrouvés dans l'incapacité de rentrer chez eux en raison de la défaite des armées arabes. L'UNRWA a commencé ses opérations en mai 1950.

L'UNRWA a installé des camps à Gaza et en Cisjordanie, pour accueillir ceux qui avaient fui ou avaient été expulsés pendant la guerre.

Au départ, ces camps étaient censés être temporaires, fournissant un abri, de la nourriture et des services de base tels que l'éducation et les soins de santé, jusqu'à ce qu'une solution permanente puisse être trouvée pour les réfugiés arabes. Huit camps ont été établis dans la bande de Gaza contrôlée par l'Égypte, et 19 camps officiels ont été créés en Cisjordanie contrôlée par la Jordanie pour héberger les réfugiés.

Bien que le nombre exact soit contesté, les résultats du recensement avant et après la guerre indiquent qu'environ 650 000 à 700 000 Arabes ont fui avant et pendant la première guerre israélo-arabe. (Un rapport des Nations unies de 1948 estimait qu'environ 360 000 seulement avaient fui.) Si beaucoup d'entre eux ont fui sous l'impulsion des États arabes voisins, ces réfugiés n'ont trouvé aucune aide de la part de la plupart de ces États après la fin de la guerre.

À l'exception de la Jordanie, qui a accordé la citoyenneté à certains réfugiés arabes, tous les autres pays arabes qui ont accueilli ces réfugiés ont refusé de leur accorder la résidence permanente ou la citoyenneté, les confinant souvent dans les camps de réfugiés où ils s'étaient installés temporairement pendant le conflit.

L'ancien Premier ministre syrien Hafez el-Assad a déclaré dans ses mémoires : « Depuis 1948, nous demandons le retour des réfugiés dans leurs foyers. Mais c'est nous-mêmes qui les avons encouragés à partir. Seuls quelques mois séparaient notre appel à leur départ et notre demande à l'ONU de résoudre leur retour. »

L'UNRWA et le statut de réfugié palestinien

Alors que l'UNRWA cherchait initialement à réinstaller de manière permanente certains des réfugiés arabes, sous la pression de la Ligue arabe, puis de l'OLP, l'UNRWA a abandonné cet aspect de son travail, résistant même aux tentatives de construction de villes et de villages permanents pour les réfugiés, qu'Israël a tenté de faire entre la fin des années 1960 et le déclenchement de la première Intifada.

La situation des Arabes déplacés de leurs foyers en raison du conflit israélo-arabe met en lumière une partie du problème du mandat de l'UNRWA.

Alors que le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui gère la plupart des situations de réfugiés dans le monde, cherche à réinstaller rapidement et de manière permanente les réfugiés, le mandat de l'UNRWA concerne spécifiquement les réfugiés palestiniens et n'inclut pas la réinstallation. Cela a créé une situation unique où les réfugiés palestiniens restent dans des camps pendant des générations.

L'UNRWA affirme qu'elle ne peut pas réinstaller les réfugiés, car son mandat consiste uniquement à aider et à protéger les Palestiniens « en attendant une solution juste et durable à leur situation ».

L'UNRWA n'administre pas directement les camps de réfugiés, affirmant que ceux-ci sont sous la responsabilité du pays hôte, mais elle a résisté aux tentatives d'Israël de réinstaller les réfugiés, même sur le territoire palestinien.

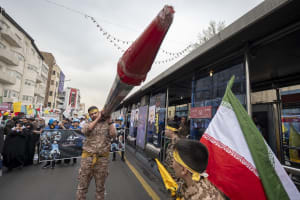

Les camps de réfugiés et les groupes terroristes palestiniens

Le refus de l'UNRWA et des autorités arabes d'autoriser la réinstallation permanente des réfugiés arabes de la Palestine mandataire a fait des camps de réfugiés un terreau fertile pour le terrorisme.

Les fondateurs de plusieurs groupes terroristes palestiniens ont grandi dans les camps de réfugiés de l'UNRWA, et la première Intifada a commencé dans le camp de réfugiés de Jabaliya.

Pour des groupes terroristes tels que le Fatah, le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) et le Hamas, les camps ont fourni un terrain fertile pour diffuser des idées radicales et trouver des recrues volontaires, dont beaucoup ont été empêchées par les politiques palestiniennes et israéliennes de trouver des opportunités économiques viables.

L'éducation dans les camps était assurée par l'UNRWA, qui s'appuyait généralement sur des bénévoles et des travailleurs locaux, dont une minorité importante était des membres actifs de groupes terroristes. Ces écoles de l'UNRWA utilisaient souvent des programmes d'études incendiaires et incitatifs, qui faisaient l'éloge de la lutte et du martyre tout en niant le droit d'Israël à exister.

En outre, à Gaza, en Judée-Samarie et dans d'autres pays comme le Liban, des groupes tels que le Hamas et le Fatah ont effectivement gouverné certaines parties des camps, fonctionnant comme une alternative aux structures de gouvernance officielles et exerçant un contrôle important sur la politique locale et la vie communautaire. La présence disproportionnée de groupes terroristes dans les camps a également entraîné un nombre plus élevé de raids israéliens de sécurité et de lutte contre le terrorisme au sein de ces communautés, alimentant ainsi un cycle d'agression.

Conclusion

Les camps de réfugiés palestiniens en Judée-Samarie et à Gaza sont emblématiques du conflit israélo-arabe en cours et de la question non résolue de l'objectif de l'UNRWA, l'agence des Nations unies pour les réfugiés, qui n'a pas été créée pour résoudre la crise des réfugiés.

La décision de l'ONU (Résolution 194) de ne pas autoriser la réinstallation des Palestiniens a été motivée par l'engagement politique en faveur du « droit au retour » des Palestiniens et par les préoccupations des pays arabes quant à la légitimité politique d'Israël et à son rôle au Moyen-Orient.

La présence continue des camps a fourni aux États arabes une base permanente pour accuser Israël de maltraiter les Palestiniens tout en ignorant leur propre complicité dans le maintien de la situation par des politiques qui privent les Palestiniens de la possibilité d'émigrer ou de s'intégrer.

Tant que le statut perpétuel de réfugié palestinien et la nature volontairement séparée et distincte des camps de réfugiés ne seront pas réglés, ils continueront à faire obstacle au processus de paix israélo-arabe.

J. Micah Hancock est actuellement étudiant en master à l'Université hébraïque, où il prépare un diplôme en histoire juive. Auparavant, il a étudié les études bibliques et le journalisme dans le cadre de sa licence aux États-Unis. Il a rejoint All Israel News en tant que reporter en 2022 et vit actuellement près de Jérusalem avec sa femme et ses enfants.